Ewald Bleckmann

Ewald Bleckmann war von 1949 bis 1955 als Betriebsingenieur bei Achilles im Kundendienst tätig. Er leitete das Reparaturwerk und die Versuchsabteilung, die für die Erprobung neu entwickelter Fahrzeuge zuständig war. Der motorsportbegeisterte Bleckmann war der erfolgreichste der unter Werksvertrag stehenden Rennfahrer und belegte bei 15 Veranstaltungen 12 erste Plätze, einen zweiten und zwei dritte Plätze.

Herr Bleckmann, wie war Ernst Weikert als Chef?

Herr Weikert war ein Kaufmann, wie man ihn heute sicher nicht mehr findet. Ich habe ihn sehr gemocht und bin oftmals mit ihm zusammen irgendwo hingefahren. Herr Weikert war mein heißgeliebter Chef. Ich halte es für wichtig, dass man herausstellt, was der alte Ernst Weikert hier geschaffen hat. Er kam aus Ober-Politz, aus dem Sudetenland, und hatte da eine ganz tolle Fahrradfabrik. Dann hat er hier erst Fahrräder gebaut und später Mopeds.

Wie haben Sie das Ausscheiden von Ernst Weikert erlebt?

Nach seinem Autounfall 1955, bei dem er schwer verunglückte und im Krankenhaus lag, verließ er die Geschäftsführung. Ich habe dann bei Achilles gekündigt und mir ein kleines Ingenieurbüro aufgemacht und auch die Fahrschule, wo die anderen Leute mein Geld verdient haben.

Wie kam es zu Ihrem Einstieg bei Achilles?

Ich fuhr damals schon Bahnrennen, wovon Herr Weikert hörte. Als wir uns mal trafen, hat er gefragt, ob ich bei den Achilles-Werken arbeiten wollte. Ich sagte gleich ja, was ich auch nie bereut habe.

Wie waren die Stern- und Deutschlandfahrten organisiert?

Da habe ich vorher einen genauen Plan ausgearbeitet. Wir sind nicht so losgefahren, sondern ich hatte Termine mit den Händlern bzw. mit den Bezirksvertretern vereinbart und alles war gut durchorganisiert. Das Einzige was denn dabei schiefgegangen ist, war denn der tödliche Unfall vom Müller.

Wurden Ihre Erfolge im Rennsport belohnt?

Ja, ich bekam immer von der Firma Fichtel & Sachs Prämien. Die waren nicht hoch, da kann man heute drüber lächeln. Dann gab es auch von Herrn Haefner, von dem Schweizer, einmal eine goldene Uhr. Die liegt heute glaub‘ ich irgendwo im Büroschrank.

Das Interview wurde 2008 vom Küstenmuseum Wilhelmshaven geführt.

Frieda Junge

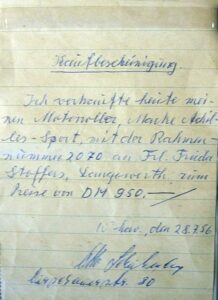

Frieda Junge, geborene Stoffers, kaufte 1956 ihren alt-goldenen Achilles Sport-Motorroller von einem Bekannten, der bei Achilles arbeitete. Sie besaß den typischen Eierschalen-Helm mit Schutzbrille, fuhr aber meistens ohne Helm. Mit der neuen Unabhängigkeit machte sie Fahrten von Accum nach Wilhelmshaven; Besuche bei Verwandten und Freunden in der Umgebung waren nun einfach zu bewerkstelligen.

Nachdem der Roller viele Jahre unbeachtet eingelagert war, ließ der Sohn Dieter den Roller restaurieren und modernisierte das Gefährt mit Blinker und Anlasser am Lenker. Das restaurierte Fahrzeug bekam Frieda Junge zu ihrem 70. Geburtstag von ihm geschenkt.

Frau Junge, warum kauften Sie sich 1956 einen Roller?

Ja, ich wollte Motorrad fahren. Mein Schwager hatte einen Heinkel-Roller, und sagte, dass ich wegen der Bequemlichkeit doch einen Heinkel-Roller nehmen soll; ich könnte da immer schön drauf sitzen. „Du, sag ich, ich muss wat zwischen de Beine haben. Ja, es ist so.“ Ich finde man sitzt besser auf einem Achilles-Roller.

Wie sind Sie trotz des stolzen Preises von 1.000 D-Mark an Ihr Traumfahrzeug gekommen?

Da habe ich gespart. Ich wollte mir das selber verdienen damals, nicht immer alles von Mama und Papa (lacht).

Da habe ich ein paar Jahre auf Olympia gearbeitet, und dann habe ich mir von dem Gehalt eine Strickmaschine gekauft, danach habe ich mir einen Roller gekauft, und dann den Ledermantel gekauft…(lacht). Ja, das war das, was man wollte, Geld verdienen.

Ich habe damals nur 950 D-Mark bezahlt. Die Achilles-Angehörigen, also die Angestellten, die konnten den Roller für den Preis bekommen, denn er kam sonst 1.600 D-Mark.

Ein Bekannter hat mir seinen 150 ccm-Roller verkauft. Der arbeitete bei den Achilles-Werken.

Sind Sie gleich mit dem Roller losgefahren?

Da hatte ich zwar den Roller, aber noch gar keinen Führerschein. Den musste ich erst noch machen.

War das damals mit der Fahrschule wie heute?

Ja, zur Fahrschule musste man ja hin. Man musste genauso die theoretische als auch die praktische Prüfung machen. Und dann musste ich ja mit meinem Roller nach Jever zum Prüfungstermin.

Da hat mich mein Vater morgens mit dem Roller abgeholt, also er ist mit dem Auto vorneweggefahren und ich mit meinem Roller hinterher – da hatte ich noch gar keinen Führerschein! Und dann habe ich auf meinem Roller die Prüfung gemacht (lacht).

Und vorher habe ich probiert, ob ich mit meinem Roller überhaupt fahren kann. Wir sind dann immer in Langewerth gefahren. Mein Bruder mit seinem Auto vor und ich mit dem Roller hinterher. Und einmal mussten wir über eine Straße, aber da ist er so schnell vorgefahren, dass ich nicht mitkam. Da bin ich schnell über die Straße und schnell nach Hause – ohne Führerschein (lacht)! In der Zeit war ja noch nicht so viel Verkehr auf der Straße. Heute kann man sich das ja nicht mehr erlauben.

In den 1950er Jahren gab es kaum asphaltierte Straßen, und Kopfsteinpflaster wurde bei Regen zu gefährlichen Rutschbahn. Wie war das für Sie?

Ja, die Straße nach Hooksiel war gepflastert. Da kannte man schon die Schlaglöcher und man fuhr schön umzu. Die Bordsteinkanten an den Seiten waren jedoch ziemlich hoch, da musste man aufpassen, dass man nicht mit den Fußrasten rankam. Aber es war schön; ich mit´m Roller. Schon alleine der Klang. Klingt das schön! (lacht) Ja, tolle Sache.

Sind Sie jemals gestürzt?

Ich bin mit ihm einmal hingefallen und auch einmal ausgerutscht. Ich fuhr damals in der Schaarreihe und hatte einen Korb voll Stachelbeeren hinten drauf. Die Straße war nass, und vor mir fährt ein Pekol-Bus, der plötzlich eine Vollbremsung macht. Ich musste dann ja auch eine machen, und so bin ich „ssssssssst“, sag ich ja, Vollbremsung und da ist der Roller weggerutscht. Und dann lag ich unten und meine Stachelbeeren waren alle auf der Straße verteilt (lacht).

Wie lange sind Sie mit Ihrem Roller gefahren?

Wie lange? Kann ich gar nicht sagen. Später hatte ich einen Goggo, den ich mir kaufte, damit ich ein Dach übern Kopp hatte. Aber den Roller habe ich behalten, was ich auch immer wollte. Mein Sohn hat ihn dann nachher auf‘m Hof bei uns gefahren.

Und ich wollte den auch nie verkaufen, auch wenn ich ihn oft hätte verkaufen können. Der frisst ja kein Brot, ne?

Das Interview wurde 2008 vom Küstenmuseum Wilhelmshaven geführt.

Manfred Janßen

Manfred Janßen aus Wilhelmshaven, geboren 1939, erlernte nach der Realschule von 1954 bis 1957 den Beruf des technischen Zeichners bei Achilles. Das Lehrgehalt im ersten Lehrjahr betrug 45 Mark im dritten 65 Mark.

Nach Beendigung der Lehre war er noch bis zum 31.08.1957 bei Achilles beschäftigt und fertigte Moped- und Maschinenteilezeichnungen an.

Er erinnert eine Anekdote aus dieser Zeit:

Als ich im April 1954 bei Achilles in Langewerth eine Lehrstelle als technischer Zeichner bekam, war ich sehr froh. Somit blieb mir das Schicksal erspart, womöglich eine Lehrstelle im Bergwerk des Ruhrgebietes annehmen zu müssen, wie es einigen meiner Mitschüler erging.

Arbeitsbeginn war um 7 Uhr. Unsere erste Aufgabe bestand darin, von einem Bauernhof auf dem Wirth in Langewerth die Frühstücksmilch für das Personal im technischen Büro zu holen und in ein Warmwasserbad zu stellen.

Mein Ausbildungsplatz war das technische Büro, ein Großraumbüro, so würde man heute sagen, nur, dass dieses Büro kleiner als 30 Quadratmeter war. Daran saßen der Betriebsleiter Lassig, die Sekretärin Lenz, der Arbeitsvorbereiter Thürmählen, der technische Zeichner Müller und die beiden Lehrlinge Franz Frederici und ich. Der Umgang miteinander war distanziert, lange nicht so locker wie heutzutage. Es galt der Spruch: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“.

Nachdem Herr Lassig uns in das Geheimnis der Ablage eingeweiht hatte, was wir vor lauter Ehrfurcht vor dem hohen Titel Betriebsleiter nicht ganz begriffen hatten, war uns beiden Lehrlingen immer wohler, wenn er vor der Entdeckung sich noch möglichst lange im Betrieb aufhielt. Nach der Entdeckung der Falschablage bekam ich zu hören: „Manfred, ich glaube, du denkst, wer nichts kann, braucht auch nichts zu machen“. Als ich später zum ersten Mal mit „Herr Janßen“ und „Sie“ angeredet wurde, habe ich mich vor der Antwort zunächst umgedreht, in der Annahme, mein Vater stände hinter mir.

Von Herrn Thürmählen bekamen wir den guten Rat, dass, wenn wir lange gesund bleiben wollten, es wichtig wäre, morgens zuerst immer ein Glas Wasser zu trinken.

Das technische Büro war ausgestattet mit einer Schreibmaschine, einer Ormig-Maschine, mit der die Werkstattaufträge gedruckt wurden, mit einer großen Zeichenmaschine, Brett Größe DIN A0, und mit einem Telefon. Wir, die beiden Lehrlinge Franz und ich, saßen schön versteckt hinter dem großen Zeichenbrett in einer Ecke vor der herausgezogenen Schublade eines Ablageschrankes für große technische Zeichnungen DIN A0. Unter der Beleuchtung einer einfachen schwarzen Bürolampe studierten wir die DIN-Bücher über Zeichnungsnormen und warteten auf große Aufgaben.

Eines Morgens bemerkten wir zu unserer großen Freude, dass wir mit einmal ganz allein im Büro saßen, alle anderen Mitarbeiter waren ausgeflogen. Doch schnell schlug unsere Freude in Erschrecken um, weil das Telefon klingelte. Zunächst machten wir uns gegenseitig darauf aufmerksam: „Du, das Telefon klingelt“. Doch ganz schnell mussten wir uns eingestehen, dass wir gar nicht telefonieren konnten. Wir wussten

einfach nicht, wie das geht. Bei Franz und bei mir zu Hause gab es kein Telefon. In der damaligen Zeit, 9 Jahre nach dem Kriegsende hatten hauptsächlich Geschäftsleute ein Telefon.

Wir beschlossen es so zu machen wie die anderen, wir verließen das Büro und sahen uns im Betrieb um. Nach einer Viertelstunde kehrten wir zurück. Wir waren immer noch allein im Büro, als das Telefon erneut klingelte. Uns kam die Erkenntnis, dass wir nicht bei jeder Klingelei in den Betrieb flüchten konnten. Also taten wir so als wären wir gar nicht im Büro. Es würde ja ohnehin nichts passieren. Das Telefon verstummte.

Vielleicht waren gerade einmal fünf Minuten vergangen, als die Bürotür geöffnet wurde und der Firmenchef, der stattliche Herr Weikert, vor uns stand. „Morgen Jungs, seid ihr pünktlich angefangen und sitzt ihr die ganze Zeit schon im Büro“? „Ja, Herr Weikert“, sagten wir aufgeregt und ehrfurchtsvoll. So tappten wir arglos in die Falle, ohne zu ahnen, dass wir die nun kommende nächste Frage nicht mehr beantworten konnten. „Warum meldet ihr euch denn nicht, wenn ich das technische Büro anrufe?“ Wir konnten nur noch stammeln: „Herr Weikert, wir können nicht telefonieren“. Statt des erwarteten Donnerwetters, sah er uns nur ruhig und freundlich an und erklärte uns, wie man telefoniert. Er hatte sofort erkannt, dass die vor ihm stehenden Lehrlinge aus einfachen Verhältnissen kamen.

„So Jungs, damit ich weiß, ob ihr nun telefonieren könnt, ruft ihr mich abwechselnd morgens zur Frühstückszeit an“.

Als eine Woche vergangen war, meinte er, dass er nun davon überzeugt sein, dass wir jetzt richtig gut telefonieren können.

Wenn ich heute telefoniere, denke ich manchmal an diesem gütigen Chef. Ich würde ihm so gerne sagen, dass ich jetzt sogar mit dem Handy telefonieren kann.

Achilles im Alltag

Klaus Neumann fuhr mit seiner Verlobten 1960 auf einem Achilles-Roller zum Zelten in den Harz, Foto Klaus Neumann

Jostpeter Weikert (2. v. r.) mit Lehrkollegen und einem Achilles Sport mit Seitenwagen, Foto Weikert Familie

Achille Morosoli (Haefner Holding), Helmut Betten und Jostpeter Weikert (rechts) auf dem Weg zum Keukenhof in Holland auf Achilles Sport, Foto Weikert Familie

Achille Morosoli (Haefner Holding), Helmut Betten und Jostpeter Weikert (mitte) auf dem Weg zum Keukenhof in Holland auf Achillles Sport, Foto Weikert Familie

Auf dem Weg zur Söstetalsperre, 1955, Heinz Schütt mit Fred Behrend, Werner Krüger und Hannes Saake auf einer Mopedtour in den Harz, Foto Heinz Schütt